Le paysage archéologique égyptien recèle une merveille unique: Amarna. Cette cité antique livre ses secrets avec une précision remarquable, fruit d'un abandon précipité qui figea la ville dans le temps.

Le pharaon Akhenaton donna naissance à cette capitale spectaculaire vers 1360 avant notre ère, créant un phénomène urbain sans précédent.

Les murs d'Amarna virent affluer plus de 20 000 âmes en à peine quatre années, témoignant d'une croissance fulgurante.

Le long du Nil s'étendait cette métropole majestueuse sur treize kilomètres, dominant le paysage égyptien pendant un quart de siècle.

Son emplacement, savamment choisi entre les centres historiques de Thèbes et Memphis, reflétait plus qu'une simple décision administrative.

Amarna incarnait le théâtre d'une métamorphose spirituelle et artistique profonde, vouée entièrement à la gloire d'Aton, divinité solaire suprême.

Les pages qui suivent dévoilent le récit captivant d'Amarna. Des premières pierres posées sous l'impulsion d'Akhenaton jusqu'à son mystérieux déclin, nous explorerons l'organisation remarquable de ses quartiers et le quotidien de ses habitants.

Cette cité, figée dans le temps, nous offre une fenêtre exceptionnelle sur l'une des périodes les plus énigmatiques de l'Égypte ancienne.

L'histoire d'Amarna débute par un geste audacieux. Durant la cinquième année de son règne, vers 1347 avant notre ère, Akhenaton bouleverse les traditions millénaires.

Le pharaon délaisse Thèbes, capitale ancestrale, pour édifier une cité nouvelle vouée exclusivement au culte d'Aton.

Cette ville, Akhetaten - "l'Horizon d'Aton" - aujourd'hui connue sous le nom d'Amarna, allait marquer l'une des expériences spirituelles et architecturales les plus remarquables de l'Égypte antique.

Le choix du site révèle la vision profonde d'Akhenaton. À 71 kilomètres au nord de l'actuelle Asyūṭ, en Moyenne-Égypte, s'étendait une terre vierge.

Le pharaon y voyait un sanctuaire immaculé, préservé de toute empreinte divine antérieure. Les inscriptions royales soulignent cette pureté : jamais auparavant ce lieu n'avait abrité population ou culte.

L'emplacement, stratégiquement niché entre Memphis et Thèbes, portait la marque du divin. Les falaises environnantes dessinaient naturellement le hiéroglyphe "akhet", miroir céleste de "l'Horizon d'Aton".

Les textes sacrés racontent qu'Aton lui-même désigna ce lieu, illuminant le désert d'un rayon matinal.

La construction d'Amarna témoigne d'une prouesse architecturale sans précédent. Les bâtisseurs innovent avec les "talatat", blocs de pierre maniables accélérant l'édification.

Le premier sanctuaire d'Aton et le palais nord émergent rapidement des sables.

Une artère majestueuse, la Voie Royale, structure la cité du nord au sud.

Le long de cette colonne vertébrale s'élèvent des monuments grandioses : le Grand Temple d'Aton, ses cours successives menant vers le ciel, le Petit Temple, et les demeures royales.

En trois années à peine, Amarna prend forme. La cité s'étire sur six kilomètres le long du Nil, s'enfonçant d'un kilomètre dans le désert. Bientôt, 30 000 âmes animent ses rues.

Seize sentinelles de pierre marquent les limites sacrées d'Amarna - treize sur la rive orientale, trois sur la rive occidentale.

Ces stèles monumentales délimitent un territoire impressionnant : vingt-cinq kilomètres à travers la vallée, treize du nord au sud.

Chaque stèle porte la parole royale, gravée lors des années 5, 6 et 8 du règne. Ces proclamations, rédigées dans un égyptien plus proche du langage populaire, résonnaient profondément dans l'esprit des contemporains.

La Stèle U, joyau de cet ensemble, s'élance sur 7,6 mètres de hauteur. Plusieurs monuments s'enrichissent de sculptures représentant la famille royale, témoignant de leur rôle central dans le nouveau culte.

Amarna représente une merveille urbanistique sans égale. Contrairement aux cités millénaires de l'Égypte ancienne, cette ville surgit d'un seul élan créateur, offrant aux archéologues un témoignage précieux de l'art urbain égyptien à son apogée.

La "Ville Centrale" rayonnait au cœur d'Amarna, seul centre royal égyptien préservé dans son intégralité.

Le Grand Palais déployait sa magnificence sur 580 mètres le long de la Voie Royale, artère majestueuse traversant la cité.

Face à cette demeure monumentale s'élevait la Maison du Roi, reliée au palais par un pont aérien, symbolisant l'union entre vie privée et pouvoir royal.

Cette zone névralgique abritait un réseau dense d'édifices administratifs, d'installations militaires et d'ateliers de production.

L'ensemble suivait une géométrie rigoureuse, s'adoucissant progressivement vers les quartiers périphériques.

Les temples d'Amarna bouleversaient les codes architecturaux sacrés. Abandonnant l'obscurité mystique des sanctuaires traditionnels, ces édifices s'ouvraient vers le ciel, laissant les rayons d'Aton baigner directement les fidèles.

La "Demeure d'Aton", temple principal, occupait une enceinte colossale de 800 sur 300 mètres. P

oint de statue divine en son sein, mais une multitude de tables d'offrandes alignées. La "Mansion d'Aton", plus modeste, dévoilait trois cours successives accessibles par d'imposants pylônes.

Les faubourgs Nord et Sud dessinaient un paysage urbain organique, aux ruelles sinueuses, contrastant avec la rigueur du centre-ville.

Ces quartiers présentaient une fascinante mixité sociale : demeures modestes et résidences luxueuses se côtoyaient, les premières gravitant autour des secondes.

Cette organisation révèle une société interconnectée, où chaque maisonnée, noble ou modeste, participait à l'économie locale.

Les ateliers d'Amarna bouillonnaient de créativité. Verriers, faïenciers, sculpteurs et métallurgistes œuvraient dans des complexes spécialisés.

Les fouilles ont mis au jour des installations sophistiquées : fours cylindriques pour la poterie, fours voûtés pour le verre.

L'atelier de Thoutmès, découvert en 1912, nous a légué des trésors inestimables, dont l'iconique buste de Néfertiti.

Ces vestiges témoignent de l'effervescence artistique qui animait cette cité éphémère.

Les vestiges d'Amarna dévoilent les secrets du quotidien des Égyptiens d'il y a plus de 3 300 ans. Cette cité, figée dans le temps, nous livre un témoignage extraordinaire sur la vie de ses habitants.

Les tables d'Amarna, malgré leur situation en terre désertique, regorgeaient de mets variés. La cité dépendait d'un réseau d'approvisionnement complexe, orchestré par une flottille de bateaux formant un port intérieur animé.

Le pain régnait en maître sur les tables amarniotes - certains spécimens, miraculeusement préservés jusqu'à nos jours, en témoignent.

La bière coulait abondamment, accompagnant chaque repas. Les fouilles révèlent un régime alimentaire riche:

Les nobles savouraient des mets plus raffinés, délicatement sucrés au miel, agrémentés de dattes, figues et raisins.

Les convives mangeaient avec les doigts, puis se faisaient verser de l'eau sur les mains par leurs serviteurs.

Sous le vernis du culte officiel d'Aton, les habitants préservaient secrètement leurs anciennes croyances. Les maisons recelaient amulettes, statuettes et petits autels dédiés aux dieux Bès et Thouéris.

Le village ouvrier a livré une stèle vénérant Shed, protecteur contre les scorpions, et Isis. Les noms mêmes des habitants, comme "Thoutmôse" - "né de Thoth" - perpétuaient les anciennes traditions.

Même le palais royal n'échappait pas à cette dévotion discrète. Des bijoux ornés de l'image de Bès, découverts dans la tombe royale, suggèrent que la famille d'Akhenaton elle-même conservait des liens avec les divinités traditionnelles.

L'économie d'Amarna bourdonnait d'activité. Le secteur Grid 12 abritait des ateliers familiaux produisant une faïence caractéristique, reconnaissable à ses teintes bleu-vert.

Les artisans y façonnaient bijoux, pendentifs et incrustations. La ville excellait également dans le travail du verre, industrie émergente du Nouvel Empire. Les forgerons du cuivre ajoutaient leurs marteaux à la symphonie des ateliers.

Le défi majeur résidait dans l'approvisionnement en combustible. Les foyers brûlaient principalement l'acacia, parfois le tamaris. Cette demande constante nécessitait une gestion méticuleuse des ressources forestières.

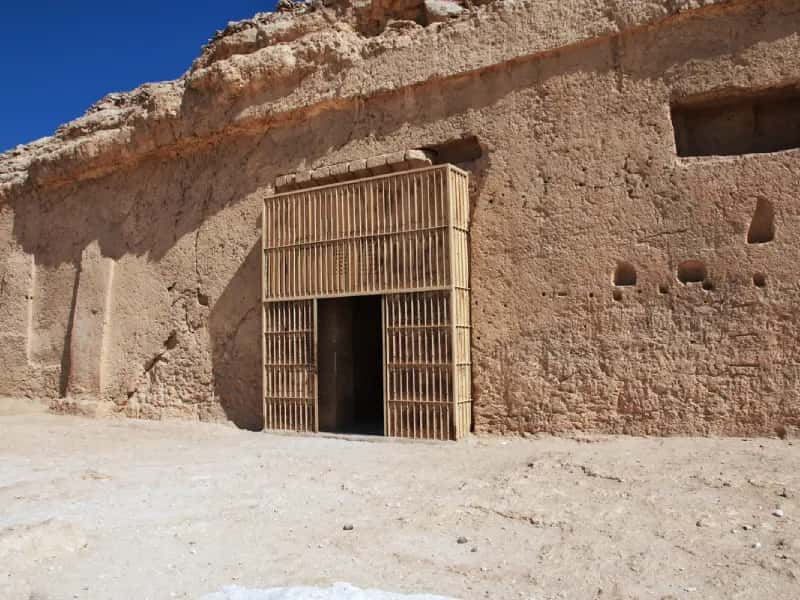

Les falaises d'Amarna gardent précieusement les dernières demeures de ses habitants. Ces tombes, véritables archives de pierre, racontent les bouleversements spirituels et artistiques orchestrés par Akhenaton.

La tombe royale, nichée dans une vallée isolée à six kilomètres du ouadi royal et quatre kilomètres du centre-ville, rompt radicalement avec les traditions thébaines. Cet isolement délibéré traduit la quête d'Akhenaton d'un sanctuaire préservé.

Le tombeau surprend par sa simplicité architecturale. Abandonnant les parcours labyrinthiques des sépultures royales classiques, il suit un axe unique.

Cette demeure éternelle devait accueillir plusieurs âmes royales : Akhenaton, sa fille Mékétaton, probablement sa mère Tiyi, et peut-être Néfertiti dans une aile inachevée.

Malgré un calcaire peu généreux, les artisans ont créé des espaces majestueux. Plus remarquable encore : les murs s'affranchissent des formules funéraires traditionnelles.

Les scènes quotidiennes remplacent les extraits du Livre des Morts, témoignant d'une conception révolutionnaire de l'au-delà.

Les dignitaires d'Amarna ont fait sculpter leurs tombes dans les falaises bordant le ouadi royal.

Cinquante sépultures monumentales parsèment ces hauteurs : dix-huit au nord, vingt-sept au sud, chacune destinée à l'élite administrative et religieuse.

Les tombes les plus abouties appartiennent aux proches serviteurs de la famille royale. Paradoxalement, la sépulture du vizir Nekht-Pa-Aten (TA 12), plus haut fonctionnaire du royaume, comme celle du trésorier Sutau (TA 19), restèrent à peine ébauchées.

Les parois racontent une nouvelle théologie. La famille royale, toujours baignée des rayons d'Aton, occupe chaque scène.

Détail révélateur : seuls le roi et les siens reçoivent la caresse divine, affirmant le rôle unique d'Akhenaton comme pont entre ciel et terre.

Ces tombes, bien qu'inachevées, dévoilent comment la révolution atonienne a transformé jusqu'à la conception même de l'éternité égyptienne.

La cité solaire d'Amarna s'éteignit aussi rapidement qu'elle avait brillé. Cette expérience religieuse et artistique unique disparut avec son créateur visionnaire, laissant derrière elle les vestiges d'un rêve inachevé.

La dix-septième année de son règne vit s'éteindre Akhenaton, plongeant sa cité dans l'incertitude.

Son mystérieux co-régent Smenkhkare s'évanouit rapidement dans les brumes de l'histoire. Le destin d'Amarna reposa alors sur les frêles épaules d'un enfant -Toutankhaton, fils présumé d'Akhenaton et de Kiya, à peine âgé de huit printemps.

Les régents et conseillers du jeune pharaon prirent les rênes du pouvoir. Le petit roi, dépourvu de la force de caractère et de la vision de son père, ne put maintenir l'héritage révolutionnaire d'Amarna.

Trois années suffirent pour que le vent tourne. Sous l'influence de sa cour, Toutankhaton renonça au culte exclusif d'Aton. Son nouveau nom, Toutânkhamon - "image vivante d'Amon" - scella symboliquement la rupture avec l'héritage paternel.

La cour déserta progressivement Amarna pour retrouver Thèbes, son ancienne splendeur. Les temples d'Amon retrouvèrent leurs richesses, leurs prêtres leur pouvoir.

La "Stèle de la Restauration" qualifie sans ambages l'époque amarnienne d'"ère de désastre", évoquant des temples abandonnés "d'Éléphantine jusqu'aux marais du Delta".

La disparition précoce de Toutânkhamon ouvrit la voie à une purge mémorielle orchestrée par ses successeurs, Ay puis Horemheb.

Cette damnatio memoriae visait à effacer jusqu'au souvenir du "pharaon hérétique" et de sa révolution spirituelle.

Les pierres d'Amarna servirent à bâtir d'autres monuments, les cartouches d'Akhenaton disparurent des listes royales.

Les chroniques officielles d'Horemheb le présentèrent comme successeur direct d'Amenhotep III, gommant trois décennies d'histoire.

Paradoxalement, cette volonté d'oubli préserva Amarna. Abandonnée aux sables, la cité nous livre aujourd'hui un témoignage archéologique précieux d'une période unique de l'histoire égyptienne.

Les sables du temps n'ont pas effacé l'empreinte d'Amarna sur l'âme égyptienne. Malgré les tentatives d'oblitération, l'esprit de cette période extraordinaire continua de résonner à travers les siècles, transformant subtilement la civilisation qui cherchait à l'oublier.

Les successeurs d'Akhenaton, tout en rejetant son monothéisme radical, façonnèrent une théologie nouvelle. Les multiples divinités se condensèrent en une trinité sacrée : Amon, Rê et Ptah, rejoints plus tard par Seth.

Cette conception, évoquant une unité divine suprême, reflétait paradoxalement l'héritage spirituel d'Amarna. La période ramesside hérita de cette vision d'un cosmos imprégné de sacré.

L'art amarnien, malgré sa disgrâce officielle, laissa son empreinte sur les créations futures. Les artisans ramessides préservèrent certaines innovations stylistiques.

Les compositions monumentales des batailles de Seti I et Ramsès II, les reliefs majestueux de Karnak et Luxor témoignent de cet héritage.

Les scènes familiales intimes et l'omniprésence du disque solaire survécurent, métamorphosés mais reconnaissables.

Amarna devint un puissant symbole politique, un avertissement pour les générations futures.

Les pharaons suivants proclamèrent leur fidélité aux traditions, présentant l'époque amarnienne comme une mise en garde contre l'abandon de la Maât, l'ordre cosmique sacré.

L'Égypte post-amarnienne vit émerger une nouvelle structure sociale, moins centralisée, où les temples devinrent les piliers de la société.

L'ère ramesside s'épanouit dans un pluralisme culturel sans précédent. Les monuments de Seti I, avec leur décoration raffinée, illustrent cette renaissance artistique puisant dans l'héritage classique de la XVIIIe dynastie.

Ainsi, l'expérience amarnienne, officiellement reniée mais secrètement influente, modela durablement le visage de l'Égypte ancienne, de ses pratiques religieuses à ses expressions artistiques et politiques.

Q1. Quelle était la particularité religieuse d'Amarna ?

Amarna était dédiée exclusivement au culte du dieu solaire Aton.

Contrairement aux temples traditionnels égyptiens, ceux d'Amarna étaient entièrement ouverts au ciel, permettant au soleil de briller directement sur les fidèles.

Q2. Combien de temps la ville d'Amarna a-t-elle été habitée ?

Amarna a été occupée pendant environ 15 ans, entre 1347 et 1332 avant notre ère. Cette capitale éphémère a été construite et abandonnée rapidement à la fin de la XVIIIe dynastie du Nouvel Empire égyptien.

Q3. Que s'est-il passé après la mort d'Akhenaton ?

Après la mort d'Akhenaton, son jeune fils Toutankhamon est monté sur le trône. Influencé par ses conseillers, il a progressivement abandonné le culte d'Aton, restauré les anciennes divinités et déplacé la capitale de retour à Thèbes.

Q4. Comment la ville d'Amarna a-t-elle été redécouverte ?

Ironiquement, c'est la volonté d'effacer toute trace d'Akhenaton qui a préservé Amarna.

Abandonnée rapidement, la cité s'est progressivement effacée dans le désert, offrant ainsi aux archéologues un témoignage exceptionnel d'une époque unique de l'histoire égyptienne.

Q5. Quel a été l'impact à long terme de la période amarnienne sur l'Égypte ancienne ?

Malgré les efforts pour l'effacer, la période amarnienne a influencé la religion égyptienne ultérieure, notamment en inspirant une concentration sur un nombre restreint de divinités.

Certaines innovations artistiques ont également persisté, bien que de manière modifiée, dans l'art de la période ramesside qui a suivi.

Réservez maintenant

Vivez une expérience authentique et inoubliable avec "Croisière sur Nil" qui éveillera en chacun le désir irrésistible de revenir.

info@croisieresurnil.com

40 Ashgar Darna Compound Ring Road - Maadi - Caire

copywrite 2024 Croisieresurnil | design by