Hatchepsout demeure l'une des figures les plus fascinantes de l'Égypte ancienne. Cette souveraine exceptionnelle appartient à ce cercle restreint de femmes qui ont osé ceindre la double couronne pharaonique - elle fut la deuxième femme confirmée à avoir régné sur l'Égypte antique en tant que pharaon à part entière.

Son règne remarquable s'étend sur plus de vingt années, de 1479 à 1458 avant J.-C. environ, période qui compte parmi les plus prospères de l'histoire égyptienne.

L'ascension d'Hatchepsout révèle une stratégie politique d'une rare subtilité. Régente de la 18e dynastie, elle sait parfaitement manœuvrer les rouages du pouvoir royal, assumant progressivement chaque prérogative pharaonique avant de revendiquer officiellement le titre suprême.

Ces vingt-deux années de règne se distinguent par des réussites commerciales remarquables qui enrichissent considérablement les caisses royales.

Cette femme d'exception parvient à s'imposer dans un univers exclusivement masculin, tout en se hissant au rang des plus grands bâtisseurs de l'Égypte ancienne.

Ses réalisations architecturales témoignent encore aujourd'hui de cette ambition : le complexe du temple de Karnak et son temple mortuaire à Deir el-Bahari constituent certainement son chef-d'œuvre architectural.

Cette exploration vous révélera comment une princesse thébaine a su défier les conventions millénaires pour graver son nom dans l'éternité égyptienne.

Thèbes, cette cité royale majestueuse nichée sur les rives du Nil, témoin de tant de grandeurs pharaoniques, voit naître vers 1508-1495 avant J.-C. une princesse destinée à bouleverser l'histoire égyptienne.

Hatchepsout entre dans ce monde au cœur d'une configuration familiale particulièrement complexe, fille aînée du pharaon Thoutmôsis Ier et de la Grande épouse royale Ahmès.

Le choix du nom révèle déjà une prescience remarquable : Hatchepsout signifie "elle est à la tête des nobles dames", comme si sa mère Ahmès pressentait le destin extraordinaire qui attendait sa fille. Cette appellation prophétique semble annoncer un parcours hors du commun.

La dynastie présente une mosaïque familiale fascinante. Quatre années séparent Hatchepsout de sa sœur Néféroubity, tragiquement emportée durant l'an 3 du règne paternel.

Côté masculin, la lignée s'enrichit de trois demi-frères nés de Moutnofret Ire, épouse secondaire de Thoutmôsis Ier : Amenmès, qui voit le jour vers l'an 9 ou 10 du règne d'Amenhotep Ier, suivi d'Ouadjmès deux années plus tard, puis du futur Thoutmôsis II, cadet d'Hatchepsout d'une année seulement.

L'ascendance d'Hatchepsout révèle une particularité intriguante : ses parents appartiennent vraisemblablement à une branche latérale de la royauté, n'intégrant le cercle royal qu'avec l'accession au trône de Thoutmôsis Ier.

Cette origine explique peut-être la détermination future de la princesse à asseoir sa légitimité. Dès l'enfance, elle bénéficie d'une formation exceptionnelle, modelée pour les hautes responsabilités qui l'attendent au sein de la cour pharaonique.

L'an VII du règne de Thoutmôsis Ier marque un tournant décisif : Hatchepsout, alors âgée d'environ quinze ans, épouse son demi-frère Thoutmôsis. Cette union révèle les subtilités du jeu politique royal.

Loin d'être dictée par l'inclination personnelle, cette alliance matrimoniale répond à une stratégie orchestrée par Moutnofret Ire, seconde épouse de Thoutmôsis Ier.

L'enjeu dépasse largement les considérations sentimentales : il s'agit de garantir la légitimité dynastique de Thoutmôsis II pour sa future accession au trône.

Cette union élève simultanément Hatchepsout au rang de Grande épouse royale, statut qui lui octroie une influence considérable.

Certaines sources la désignent même comme "épouse du dieu" plutôt qu'épouse royale, soulignant sa position éminente dans la hiérarchie religieuse égyptienne.

Les chroniques de Manéthon, historien de l'Antiquité, attribuent treize années de règne à Thoutmôsis II, quoique certains spécialistes réduisent cette durée à trois années. Durant cette période, Hatchepsout exerce déjà une influence notable aux côtés de son époux, s'initiant activement aux arcanes du pouvoir étatique.

Vers l'an 10 ou 11 du règne de Thoutmôsis II, la naissance de Néférourê couronne l'union royale. Ce prénom, riche en symbolisme, signifie "La beauté de Rê" ou "La perfection de Rê", invoquant la divinité solaire suprême de l'Égypte.

L'éducation de cette princesse reflète son importance dynastique. Conformément aux souhaits du roi Thoutmôsis Ier, l'enfant est confiée aux soins vigilants d'Ahmès Pen-Nekhbet, "père nourricier" qui avait déjà veillé sur l'enfance d'Hatchepsout. Cette continuité témoigne de la confiance accordée à ce fidèle serviteur.

Ultérieurement, Sénènmout assume les fonctions de précepteur et tuteur de la jeune princesse, personnage qui deviendra le premier conseiller d'Hatchepsout lors de son accession au pouvoir. Cette formation d'excellence souligne la place centrale accordée à Néférourê dans la succession royale.

Des hypothèses suggèrent que Néférourê aurait peut-être uni sa destinée à son demi-frère Thoutmôsis III. Cette théorie s'appuie sur deux inscriptions où le nom de Satiâh, Grande Épouse Royale de Thoutmôsis III, fut remplacé par celui de Néférourê, l'une portant le titre de "Grande Épouse Royale", l'autre celui "d'Épouse de Dieu".

Cette filiation revêt une importance capitale : Hatchepsout ne donnera jamais d'héritier mâle à Thoutmôsis II, circonstance qui influencera profondément la suite des événements dynastiques égyptiens.

L'année 1479 avant J.-C. marque un tournant décisif dans l'histoire pharaonique. La disparition soudaine de Thoutmôsis II, après un règne dont la durée fait encore débat, plonge l'Égypte dans une situation politique inédite qui façonnera à jamais le destin du royaume. [ Exceptionnel circuit : Caire et Croisière en dahabeya ]

Les sources historiques divergent quant à la longévité du règne de Thoutmôsis II : certaines lui attribuent trois années seulement, tandis que d'autres évoquent treize années.

Cette incertitude chronologique n'enlève rien à la réalité de sa disparition prématurée, laissant l'Égypte face à un défi dynastique majeur.

L'héritier désigné, Thoutmôsis III, fruit de l'union royale avec une épouse secondaire nommée Isis, demeure bien trop jeune pour assumer les responsabilités suprêmes.

Cette vacance du pouvoir aurait pu engendrer des troubles dynastiques. Hatchepsout, alors âgée d'environ vingt-cinq ans, adopte une attitude remarquable : elle accepte la succession légitime sans la contester.

Son statut de Grande épouse royale du défunt pharaon la désigne naturellement pour exercer la régence. Cette fonction lui octroie déjà des prérogatives étendues, quoique dépourvues de la titulature pharaonique.

Son premier geste révèle sa stratégie politique : elle établit sa résidence dans l'ancien palais paternel, situé sur la rive droite du Nil à Thèbes, à proximité immédiate du temple d'Amon.

Cette installation n'est nullement fortuite. Elle baptise ce palais « je ne m'éloignerai pas de lui », témoignant ainsi de sa double fidélité envers son père défunt et le dieu suprême Amon.

L'intronisation du jeune Thoutmôsis III, âgé de trois à cinq ans, suit le protocole royal traditionnel. Couronné roi de Haute et de Basse-Égypte, cet enfant-pharaon règne sous la tutelle attentive d'Hatchepsout.

La régente poursuit avec détermination les chantiers dynastiques, notamment l'érection de deux obélisques à Karnak honorant Amon.

Les premières années de régence révèlent une Hatchepsout respectueuse des conventions. Cependant, son attitude évolue progressivement vers une autonomie croissante.

L'an 2 de sa régence témoigne de cette transformation : elle ordonne l'aménagement d'une chapelle rupestre à Qasr Ibrim, où elle apparaît aux côtés de Thoutmôsis III. Cette même année voit naître le projet de restauration du temple d'Horus à Bouhen.

L'évolution la plus frappante concerne ses activités militaires. Hatchepsout prend personnellement la tête d'une expédition en Nubie pour écraser une rébellion.

Une inscription de l'île de Sehel, gravée par le haut fonctionnaire Tiy, la qualifie de « roi de Haute et de Basse-Égypte Maâtkarê » et témoigne de l'avoir vue « renverser les nomades ». Cette titulature masculine révèle l'ampleur de sa transformation politique.

L'aboutissement de cette évolution survient vers la fin de sa septième année de régence, entre 1473 et 1471 avant J.-C. Hatchepsout franchit alors le seuil décisif : elle se fait couronner pharaon et reçoit la titulature royale complète. Cette cérémonie exceptionnelle, minutieusement consignée sur les murs de la Chapelle rouge, débute par une série d'oracles divins.

Le rituel obéit à un protocole d'une complexité fascinante. La barque sacrée d'Amon, portée par les prêtres du temple, délivre un oracle devant lequel Hatchepsout se prosterne en prononçant ces paroles : « Mon maître, j'agirai conformément à ce que tu auras ordonné ».

Après les purifications rituelles obligatoires, elle revêt successivement les insignes de Grande épouse royale, puis reçoit l'investiture de l'uræus.

Le grand prêtre Hapouseneb proclame alors son Grand Nom royal, composé des cinq titres officiels pharaoniques, notamment « Maâtkarê », formule signifiant « Maât est le ka de Rê ».

Cette transformation cérémonielle s'accompagne d'une métamorphose vestimentaire saisissante : Hatchepsout abandonne définitivement les parures féminines de l'épouse royale pour adopter les attributs masculins du pharaon - pagne court, némès et barbe postiche.

Cette cérémonie instaure une configuration politique sans précédent dans l'histoire égyptienne : une co-royauté entre Hatchepsout et Thoutmôsis III.

Cette association duelle fonctionne apparemment sans heurts, d'autant que Thoutmôsis III, devenu chef des armées, dispose des moyens militaires nécessaires pour renverser sa belle-mère s'il le souhaite. Les actes officiels portent désormais les deux noms royaux, attestant de cette cohabitation politique unique.

L'accession au trône ne constituait que la première étape pour cette femme pharaon. La véritable prouesse résidait dans la justification de cette position révolutionnaire. Hatchepsout orchestre alors une stratégie de légitimation d'une sophistication remarquable, transformant l'impensable en réalité politique durable.

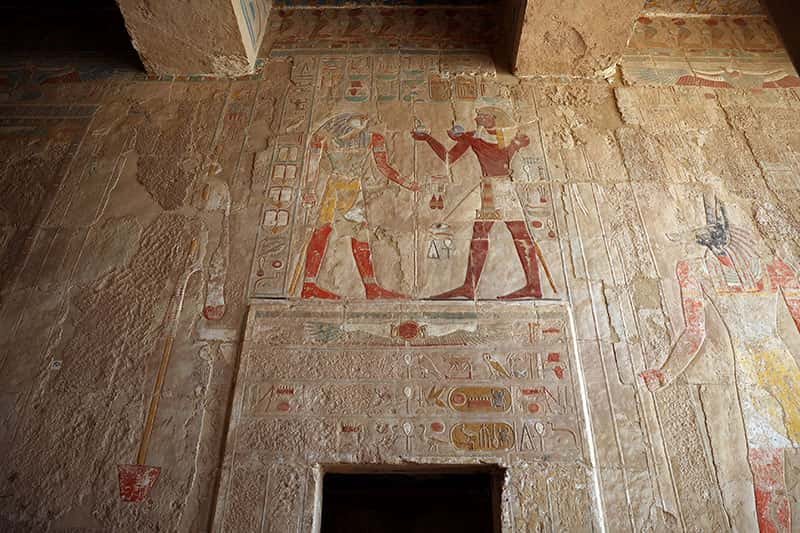

Les murs de son temple funéraire à Deir el-Bahari révèlent une création narrative extraordinaire : le récit de sa naissance divine. Cette histoire sacrée présente le dieu Amon prenant l'apparence de Thoutmôsis Ier pour s'unir à sa mère Ahmès. Cette union mystique élève Hatchepsout au-delà du statut de simple fille de pharaon - elle devient l'enfant du dieu suprême lui-même.

Le récit divin place ces paroles dans la bouche d'Amon s'adressant à la reine Ahmès : "Hatchepsout sera le nom de cette fille que j'ai mise dans ton sein...

Elle exercera la royauté bienfaisante dans ce pays tout entier." La déesse Hathor reconnaît également la petite princesse comme "fille d'Amon" et lui promet la couronne des Deux Terres.

Cette mythologie se double d'une utilisation astucieuse des oracles du dieu Amon. Les processions religieuses deviennent des théâtres de légitimation où la barque sacrée portant l'effigie divine s'incline devant Hatchepsout.

Ces manifestations d'approbation divine, minutieusement orchestrées dans la Chapelle Rouge de Karnak, établissent que sa prise de pouvoir découle d'une volonté céleste indiscutable.

La société égyptienne réservant exclusivement la royauté aux hommes, Hatchepsout adopte progressivement les attributs masculins du pouvoir pharaonique :

Toutefois, elle préserve certains aspects féminins dans ses titulatures et représentations. Son nom d'Horus devient "Celle dont les ka sont puissants", conjuguant masculin et féminin.

Les textes officiels la désignent parfois comme "Sa Majesté lui-même", associant pronoms masculins et féminins pour créer une identité royale hybride.

Cette métamorphose politique n'aurait jamais abouti sans l'appui fondamental du clergé d'Amon-Rê. Le grand prêtre Hapouseneb, qu'elle nomme à cette fonction, devient son plus fidèle allié.

Cette alliance repose sur un échange mutuel : Hatchepsout octroie au temple d'innombrables richesses et privilèges.

L'union entre pouvoir religieux et royal se matérialise par d'ambitieux projets architecturaux glorifiant simultanément la reine et le dieu. Cette stratégie génère un cercle bénéfique : plus Amon soutient Hatchepsout, plus elle enrichit son culte, renforçant ainsi sa propre légitimité.

Cette combinaison ingénieuse de mythologie, symbolique et alliances politiques permet à Hatchepsout de transformer l'impossible - une femme sur le trône d'Égypte - en une réalité acceptée et respectée pendant plus de vingt ans.

Les vingt-deux années de règne d'Hatchepsout témoignent d'une vision exceptionnelle qui dépasse largement les préoccupations dynastiques traditionnelles.

Cette période remarquable révèle une souveraine aux ambitions démesurées, capable de concevoir des projets qui transforment durablement l'Égypte.

L'an 9 de son règne marque une entreprise commerciale d'une audace inouïe. Hatchepsout organise une expédition vers le légendaire pays de Pount, territoire mystérieux que les égyptologues situent aujourd'hui dans l'actuelle Somalie ou Érythrée.

Cette mission diplomatique et commerciale, confiée à son fidèle serviteur Nehesy, illustre parfaitement l'esprit visionnaire de la reine.

Cinq navires sillonnent les eaux de la mer Rouge, chargés de marchandises destinées aux échanges. Leur retour à Thèbes provoque un émerveillement considérable : or scintillant, ébène précieux, ivoire sculpté, peaux de panthères tachetées, encens parfumé, myrrhe odorante.

L'expédition rapporte même des arbres à encens entiers, soigneusement déracinés avec leur motte de terre pour être transplantés sur le sol égyptien. Singes espiègles et guépards élégants complètent ce trésor exotique destiné aux temples et résidences royales.

L'héritage architectural d'Hatchepsout révèle une maîtresse d'œuvre d'exception. Cette passion bâtisseuse s'exprime d'abord par la restauration méthodique des monuments endommagés durant l'occupation des Hyksôs.

Sa politique architecturale vise simultanément à affirmer sa légitimité royale et à glorifier le dieu Amon, son protecteur divin.

Éléphantine, Kom Ombo, Abydos et Hermopolis voient s'élever de nouveaux temples sous sa direction. À Béni Hassan, elle fait creuser le Spéos Artémidos, sanctuaire rupestre dédié à la redoutable déesse-lionne Pakhet.

Thèbes elle-même se transforme sous l'impulsion royale : monuments et sanctuaires nouveaux redessinent profondément le paysage religieux de la capitale.

Deir el-Bahari constitue indiscutablement le chef-d'œuvre architectural de cette reine bâtisseuse. Conçu par son architecte et confident Sénènmout, cet édifice révolutionnaire défie toutes les conventions architecturales égyptiennes.

Trois terrasses superposées, reliées par des rampes majestueuses, s'adossent harmonieusement à la falaise thébaine.

Cette création spectaculaire rompt audacieusement avec les traditions millénaires. Ses colonnes à seize pans préfigurent étonnamment le style dorique qui ne naîtra en Grèce que plusieurs siècles plus tard.

Les reliefs polychromes qui parent ses murs racontent les épisodes marquants du règne : naissance divine de la souveraine, expédition triomphale vers le pays de Pount.

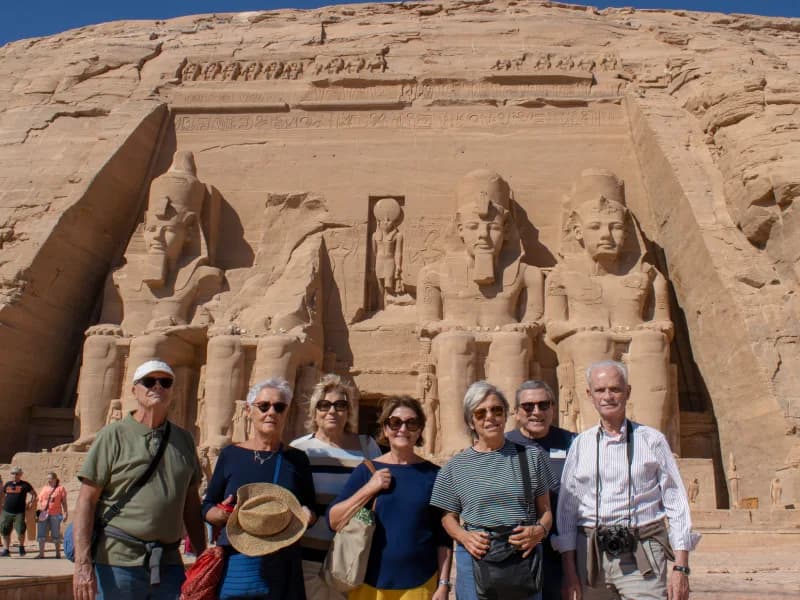

L'an 16 de son règne voit naître une prouesse technique extraordinaire. Hatchepsout fait ériger à Karnak deux obélisques monumentaux taillés dans le granit rose d'Assouan.

Ces colosses de pierre, hauts de près de 30 mètres et pesant 350 tonnes chacun, dépassent alors tous les records architecturaux égyptiens.

L'un de ces géants de pierre défie encore aujourd'hui les siècles, témoignage permanent de l'audace technique de ses constructeurs.

Hatchepsout fait graver sur sa base une inscription révélatrice de sa personnalité : "J'ai fait cela avec le désir de mon cœur [...] Ne dites pas 'c'est difficile', ne dites pas 'je ne sais pas', car j'ai agi avec la divinité qui est en moi."

Deux décennies de pouvoir absolu s'achèvent dans le mystère. Le destin d'Hatchepsout bascule soudainement vers l'inconnu, laissant derrière elle une énigme qui captive encore les égyptologues contemporains.

Son héritage traverse les siècles entre effacement délibéré et redécouverte spectaculaire, constituant l'un des plus fascinants mystères de l'Égypte ancienne.

Vers 1458 avant J.-C., Hatchepsout s'évanouit brutalement de la scène politique égyptienne. Les circonstances précises de sa disparition échappent à notre compréhension.

Certains spécialistes privilégient l'hypothèse de causes naturelles, tandis que d'autres explorent la possibilité d'un complot politique. La femme-pharaon avait pourtant minutieusement orchestré sa propre éternité : la tombe KV20, creusée dans la Vallée des Rois, attendait sa dépouille royale.

Cette sépulture remarquable présente des caractéristiques exceptionnelles par sa profondeur et sa complexité architecturale. Initialement conçue pour abriter son père Thoutmôsis Ier, elle fut réaménagée pour accueillir également sa propre momie.

Le projet initial envisageait de réunir père et fille dans une même chambre funéraire, témoignant de l'attachement filial d'Hatchepsout. Malheureusement, ce plan ambitieux rencontra des obstacles techniques majeurs liés à la fragilité de la roche calcaire environnante.

Après la disparition d'Hatchepsout, son neveu et beau-fils Thoutmôsis III orchestre une campagne systématique d'effacement. Cette "damnatio memoriae" ne débute cependant pas immédiatement après son décès, mais environ vingt années plus tard. Les motivations de ce délai demeurent énigmatiques pour les chercheurs.

Thoutmôsis III procède méthodiquement : les cartouches d'Hatchepsout subissent un martelage systématique sur les monuments. Ses statues sont détruites ou transformées pour glorifier d'autres souverains.

Son nom disparaît des listes royales officielles, comme si cette parenthèse féminine n'avait jamais existé. Curieusement, il préserve scrupuleusement ses réalisations architecturales, se contentant d'en gommer l'auteure.

Cette approche semble moins dictée par une animosité personnelle que par la volonté de restaurer l'ordre traditionnel où seuls les hommes peuvent prétendre au titre pharaonique.

Pendant plus de trois millénaires, Hatchepsout reste une figure floue de l'histoire égyptienne. L'année 1903 marque un tournant décisif lorsque l'égyptologue Howard Carter découvre la tombe KV20, gravement endommagée par des infiltrations d'eau séculaires. Le sarcophage d'Hatchepsout gît là, mais désespérément vide.

La véritable révélation survient en 2007, quand une équipe d'archéologues identifie sa momie parmi celles découvertes dans la cache de Deir el-Bahari (DB320).

L'analyse d'une dent retrouvée dans une boîte portant son nom permet cette identification spectaculaire. Paradoxalement, cette momie anonyme reposait depuis des décennies au Musée du Caire, ignorée des visiteurs qui défilaient sans connaître son identité véritable.

L'épopée d'Hatchepsout nous révèle l'une des personnalités les plus saisissantes de l'Antiquité pharaonique. Cette souveraine d'exception a su briser les codes établis de la royauté égyptienne, édifiant un règne qui demeure une référence historique majeure.

Son ascension depuis les appartements royaux jusqu'au trône des Deux Terres illustre parfaitement l'art de la stratégie politique dans l'Égypte antique.

L'ingéniosité d'Hatchepsout réside particulièrement dans sa maîtrise des symboles religieux et politiques. Elle orchestre avec brio sa métamorphose divine, s'appropriant les codes masculins du pouvoir tout en préservant certains aspects de sa féminité royale.

Cette alchimie subtile entre tradition et innovation lui permet de régner pendant plus de deux décennies sans contestation majeure.

Ses monuments racontent encore aujourd'hui cette histoire extraordinaire. Le temple de Deir el-Bahari, avec ses terrasses étagées contre la falaise thébaine, témoigne de cette ambition architecturale sans précédent.

Les obélisques de Karnak, défiant les siècles, proclament toujours la grandeur de celle qui osa se proclamer "fille d'Amon".

L'effacement orchestré par Thoutmôsis III constitue paradoxalement un hommage involontaire à sa puissance. Cette damnatio memoriae révèle combien son règne marqua profondément l'histoire égyptienne.

Seule une souveraine exceptionnelle pouvait susciter une telle volonté d'oblitération posthume.

La redécouverte moderne d'Hatchepsout enrichit notre compréhension de la civilisation pharaonique.

Elle démontre que l'exercice du pouvoir suprême ne dépendait pas uniquement du genre, mais bien de la capacité à incarner les valeurs fondamentales de la royauté égyptienne : piété religieuse, prospérité économique et grandeur monumentale.

Cette reine-pharaon nous enseigne qu'au cœur des civilisations antiques, l'intelligence politique et la vision stratégique pouvaient transcender les conventions sociales les plus rigides.

Son héritage perdure dans chaque pierre de ses temples, dans chaque hiéroglyphe de ses inscriptions, rappelant que l'histoire appartient à ceux qui savent la façonner.

Q1. Pourquoi Hatchepsout est-elle considérée comme une figure unique dans l'histoire de l'Égypte ancienne ?

Hatchepsout est remarquable car elle fut la deuxième femme confirmée à avoir régné en tant que pharaon à part entière.

Elle a dirigé l'Égypte pendant plus de 20 ans, établissant l'une des périodes les plus prospères de l'histoire égyptienne.

Q2. Comment Hatchepsout a-t-elle légitimé son accession au trône en tant que femme ?

Hatchepsout a utilisé plusieurs stratégies pour légitimer son règne, notamment en créant un mythe de naissance divine, en obtenant des oracles favorables d'Amon, en adoptant des attributs masculins dans ses représentations, et en s'assurant le soutien du puissant clergé d'Amon.

Q3. Quelles sont les principales réalisations du règne d'Hatchepsout ?

Parmi ses réalisations majeures figurent l'expédition commerciale au pays de Pount, la construction de nombreux monuments dont le temple de Deir el-Bahari, et l'érection d'obélisques monumentaux à Karnak.

Son règne fut marqué par une grande prospérité économique et culturelle.

Q4. Que s'est-il passé après la mort d'Hatchepsout ?

Après sa mort, son successeur Thoutmôsis III a entrepris une campagne systématique pour effacer sa mémoire, appelée "damnatio memoriae".

Son nom a été martelé sur les monuments et elle a été omise des listes royales officielles pendant des siècles.

Q5. Comment la mémoire d'Hatchepsout a-t-elle été redécouverte ?

La redécouverte d'Hatchepsout s'est faite progressivement. Sa tombe (KV20) a été découverte en 1903 par Howard Carter.

En 2007, sa momie a été identifiée grâce à l'analyse d'une dent, permettant de restituer son importance historique en tant que femme pharaon.

Naviguez sur le Nil en toute tranquillité et découvrez des trésors historiques au fur et à mesure que vous avancez. Notre mission est de vous faire vivre une expérience exceptionnelle.

Explorez les mystères de l'Égypte avec Croisière Sur Nil : un voyage épique entre pyramides, temples et du Nil. Votre aventure légendaire vous attend !

Vivez 8 jours de magie en Égypte : Des pyramides au GM, en passant par Louxor et Hurghada. Un voyage inoubliable qui allie l'histoire ancienne au luxe moderne !

Vivez 5000 ans d'histoire ! Croisière Sur Nil vous fait découvrir l'Égypte : Le Caire, Louxor, Assouan, Marsa Alam. Une aventure inoubliable vous attend !

Noël en Égypte : 7 jours entre Le Caire et une croisière sur le Nil. Découvrez pyramides, temples et trésors d'une civilisation millénaire.

Égypte magique : des pyramides au GEM via Abu Simbel. Climax à Karnak : une éclipse partielle sublime votre odyssée, gravant un souvenir céleste éternel !

Pâques en Égypte : une aventure magique au Caire et sur le Nil. Des trésors historiques et une croisière magique vous attendent pour un voyage culturel inoubliable.

Célébrez Noël en Égypte ! Des pyramides majestueuses aux fonds marins colorés, en passant par le Nil légendaire. Une évasion festive au soleil.

Vivez 8 jours inoubliables en Égypte : Le Caire, pyramides, musée égyptien, puis 4 jours de détente au bord de la mer à Charm el Cheikh.

Réservez maintenant

Vivez une expérience authentique et inoubliable avec "Croisière sur Nil" qui éveillera en chacun le désir irrésistible de revenir.

info@croisieresurnil.com

40 Ashgar Darna Compound Ring Road - Maadi - Caire

copywrite 2024 Croisieresurnil | design by